Les sources pétrifiantes de la métropole de Lyon

Les sources pétrifiantes (ou édifices tufeux, tufières) sont des habitats assez peu étudiés, au regard de leur originalité, de leur patrimonialité et de leur importance dans le paysage de certaines régions naturelles. Ces paysages fontinaux insolites sont situés à proximité des sources et ruissellements où les mousses, les hépatiques, les algues et les cyanobactéries contribuent à leur formation. Les tufières sont d’autant plus méconnues que l’on s’éloigne des zones calcaires montagneuses (Haute-Chaine du Jura, Chartreuse, Vercors – abritant les sites les plus impressionnants et les plus nombreux). Pourtant, dans la métropole de Lyon, les édifices tufeux sont relativement nombreux mais souvent réduits à des surfaces modestes… C'est à la demande de la Métropole que le CBN du Massif central s'est intéressé à leur inventaire…

Dominées, structurées, construites par les mousses et les hépatiques, les sources pétrifiantes constituent les derniers refuges d’une foule d’êtres vivants - nombre d’entre eux sont remarquables du fait de leur hyperspécialisation - spécifiquement inféodés aux habitats tufeux (bryophytes, microinvertébrés aquatiques, diatomées, etc.). Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les sources pétrifiantes sont considérées comme d’intérêt communautaire prioritaire (7220* - Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)) au sens de la directive européenne Habitats-Faune-Flore (Natura 2000).

Outre les mousses, les édifices tufeux suffisamment actifs accueillent quelques espèces de fougères caractéristiques : la Capillaire de Montpellier (Adiantum capillum-veneris) et plus occasionnellement la Scolopendre (Asplenium scolopendrium). Tandis que la seconde est localisée à quelques rares sites de la Métropole de Lyon (en particulier à Grigny), la première peut se montrer particulièrement abondante dans certains sites. Sa présence confère alors aux parois un aspect volumineux et exubérant. Certains botanistes et naturalistes lyonnais ont justement prêté indirectement une attention particulière envers les tufières, en recherchant cette élégante fougère. Aussi, Jean-Jacques Rousseau évoque dans ses « confessions » la magie d’une tufière à Sainte-Foy-lès-Lyon, un endroit où il aimait se ressourcer et profiter de la nature, devenu la « Grotte à Rousseau » …

On associe très souvent sources pétrifiantes aux régions calcaires. Et pour cause, les régions naturelles les plus riches en tufières sont des immenses systèmes karstiques : le Vercors, la Chartreuse, etc. Néanmoins, on oublie que les sources pétrifiantes peuvent émerger au milieu d’autres types de roches et notamment les grès dans les Cévennes ardéchoises, les dépôts éoliens de Lœss du massif du Pilat et les poudingues et conglomérats de la région lyonnaise.

Les sources pétrifiantes inventoriées dans la Métropole de Lyon se situent majoritairement au cœur de la métropole de Lyon et émergent depuis les poudingues et conglomérats. Il s’agit de vestiges des dépôts morainiques contemporains de la dernière grande période glaciaire, le Würm (nom d’un affluent du Danube), qui a pris fin il y a seulement 10 000 ans. En effet, le mouvement de glissement du glacier alpin a entrainé lors de son retrait l’accumulation sur les marges de gigantesque amas composés de blocs erratiques, de débris rocheux et de galets décimétriques alpins fortement émoussés, essentiellement de nature siliceuse. Ces moraines caillouteuses, d’une épaisseur de 20 à 40 mètres, ont été recouvertes et cimentées par une matrice fine indurée alternativement sableuse et argileuse.

La nature de la matrice – à dominante de calcite - enveloppant les blocs et galets et formant ces édifices explique l’origine des sources pétrifiantes : l’eau issue des précipitations en pénétrant et traversant le sol puis la roche mère va dissoudre une part des éléments carbonatés puis les redéposer au niveau des résurgences sous l'action conjuguée de l'air et des végétaux, sur le substrat déjà formé. En effet, lorsqu'elles émergent de la roche, les eaux chargées en calcium (Ca2+) et en acide carbonique (HCO3-) dissous déposent du carbonate de calcium par couches successives. Sous les actions combinées des algues et des bryophytes, de l'agitation et d'autres facteurs physico-chimiques, ce dépôt progressif de calcaire emprisonne des débris de végétaux, dont l'empreinte sera conservée, éventuellement pour des millions d'années. Au fil des siècles, les tuffières grandissent formant de spectaculaires édifices rocheux. Des mousses comme Palustriella falcata, Eucladium verticillatum, Cratoneuron commutatum participent à ce phénomène de pétrification assez rapide (biolithogenèse) et à la formation de cette roche appelée "travertin" ou "tuf". Elles facilitent la cristallisation et la précipitation des minéraux dissous autour de leurs tissus, à la manière d'une éponge trempée dans de la chaux...

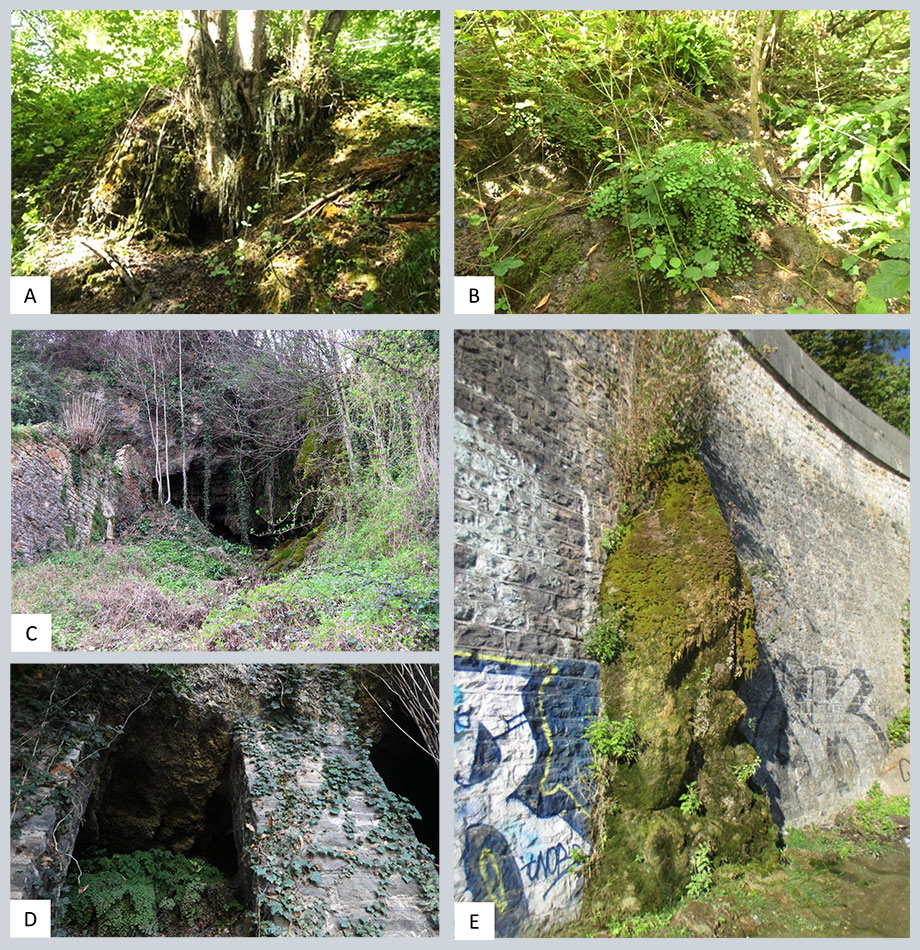

Les sources pétrifiantes de la Métropole de Lyon sont principalement d’origine anthropique et se concentrent sur les balmes du Rhône et de la Saône, où les conglomérats et poudingues sont assez fréquents. L’aménagement du territoire – notamment l’accélération de l’urbanisation des coteaux comme ceux dans les secteurs de Fourvière et de la Croix Rousse mais également par l’essor du trafic ferroviaire et des carrières – a conduit à modifier la topographie et les écoulements parcourant de fortes pentes… et a probablement facilité in fine la constitution d’édifices tufeux qui constellent aujourd’hui les zones urbaines de la Métropole de Lyon.

Les communautés bryophytiques tuficoles de la région lyonnaise

En 2023, 37 sites ont été identifiés sur la Métropole de Lyon parmi lesquels 20 ont été visités au cours de cette même année. Ces sources pétrifiantes présentent des profils très contrastés, que ce soit en termes de contexte, de dimension des sites, des communautés bryophytiques qu’elles abritent… Une hiérarchisation des sites - à dire d’expert·e – a été établie dans le seul objectif de faire émerger de l’analyse les sites présentant les enjeux les plus importants en termes de conservation.

Les bryophytes réagissent beaucoup plus rapidement que la flore vasculaire à la dégradation de leur milieu et aux microvariations des paramètres environnementaux. De fait, ces végétaux comptent parmi les meilleurs indicateurs pour évaluer l’évolution de l’état de conservation des sources pétrifiantes, dont la conservation dépend étroitement de la quantité et de la qualité de l’eau. À chaque type d'eau correspond un cortège de plantes spécifiques : les communautés muscinales varient essentiellement en fonction des aspects quantitatifs (alimentation en eau par ruissellement, goutte-à-goutte ou capillarité) et qualitatifs (teneur de l’eau nutriments) et on observe ainsi trois grands types de communautés dans les sources incrustantes de la région lyonnaise (toutes à rattacher à l’habitat d’intérêt communautaire prioritaire 7220) :

- Cratoneuretum commutati (Gams 1927) Walther 1942

Cette communauté, caractéristique des tufières actives, se développe près des sources, suintements ou cascades, là où l’alimentation en eau par ruissellement est permanente, aussi bien en milieu éclairé qu’en situation semi-ombragée. Elle est structurée par une espèce dominante, Palustriella commutata (= Cratoneuron commutatum var. commutatum). Cette mousse est fréquemment accompagnée de Cratoneuron filicinum, Apopellia endiviifolia et parfois de Didymodon tophaceus.

- Groupement à Pellia endiviifolia et Cratoneuron filicinum G. Bailly 2005

Ce groupement amphibie occupe des milieux alimentés en eau par ruissellement de manière plus faible et/ou à alimentation temporaire (végétation peu tufigène, parfois non directement associée aux milieux tufeux) : zones basses des berges de ruisseaux et zones latérales des communautés du Cratoneuretum commutati. Il se caractérise par la présence habituellement conjointe d’Apopellia endiviifolia (= Pellia endiviifolia) et Cratoneuron filicinum auxquelles s’ajoute la présence ponctuelle de Conocephalum conicum, Brachythecium rivulare ou Plagiomnium undulatum, les deux dernières indiquant des supports plus riches en nutriments. Noter que l’apparition d’Eucladium verticillatum dans cette communauté annonce l’évolution progressive du groupement vers l’Eucladietum vertillatum…

- Eucladietum verticillatum (P. Allorge 1922) W. Braun 1968

Fréquemment monospécifique, l’Eucladietum verticillatum est caractérisé par l’omniprésence d’Eucladium verticillatum. Cette espèce, la plus commune (l’une des moins exigeantes en termes d’alimentation en eau) forme un feutrage vert terne sur les dépôts tufeux. Ces dépôts parfois minces se situent sur des concrétions, suintements temporaires ou permanent, parois verticales, toujours alimentées non pas par ruissellement permanent mais par un goutte-à-goutte ou par capillarité (alimentation en eau irrégulière caractéristique de cette végétation muscinale), quasiment toujours en contexte semi-ombragé à ombragé bénéficiant d’une hygrométrie ambiante suffisante. Noter que cette communauté muscinale est étroitement associée à la présence souvent abondante d’une fougère remarquable par son exubérance, la Capillaire de Montpellier (Adiantum capillum-veneris). Par ailleurs, les tufs fossilisés, qui ne bénéficient donc plus d’une alimentation en eau suffisante, accueillent des espèces de substrats mésophiles parfois thermophiles telles qu’Homolothecum sericeum, Didymodon vinalis, etc.

Des enjeux de conservation forts

Certains sites présentent un véritable enjeu de conservation : 5 sites définis comme prioritaires (répartis sur les communes de Grigny, Sainte-Foy-lès-Lyon, Caluire-et-Cuire, La Mulatière) méritent des actions d'amélioration des connaissances, de restauration et de préservation. D’autres sites de taille réduite et/ou dégradés pourraient également faire l’objet de réflexions quant à la mise en place de mesure de restauration.

Le travail mené avait pour objectif principal de communiquer sur ces habitats méconnus en région lyonnaise, d’insister sur le caractère remarquable de ces milieux naturels, d’engager dès à présent des mesures de conservation de sites prioritaires… mais nécessite d’être poursuivi. En effet, l’inventaire des sources pétrifiantes de la Métropole de Lyon est loin d’être exhaustif. La poursuite de la cartographie des édifices tufeux serait facilitée par la mise en place d’un programme participatif. Enfin, d’autres pans de la biodiversité inféodés aux sources pétrifiantes rhodaniennes mériteraient d’être appréhendés…

Si vous connaissez des sources pétrifiantes autour de chez vous, n'hésitez pas à nous contacter et nous transmettre quelques photographies et informations descriptives des sites !

Crédit photo : Image de couverture - Édifice tufeux à Caluire-et-Cuire – ©LABROCHE A.- CBN Massif central